日常で考えるドアの点検と交換の基本

住宅のドアは、開閉の回数や設置環境によって、軋み音や動きの重さなどの変化が見られることがあります。丁寧に観察することで、蝶番の緩み、枠とのずれ、表面の摩耗など、日常で気付きやすいポイントを把握できます。また、素材や構造によって手入れ方法が異なるため、適切な管理を行うことが住空間の快適さにつながります。ドアの状態を知ることは、安全性や使いやすさを保つための参考情報となり、住まいの環境をより良くする一助となります。

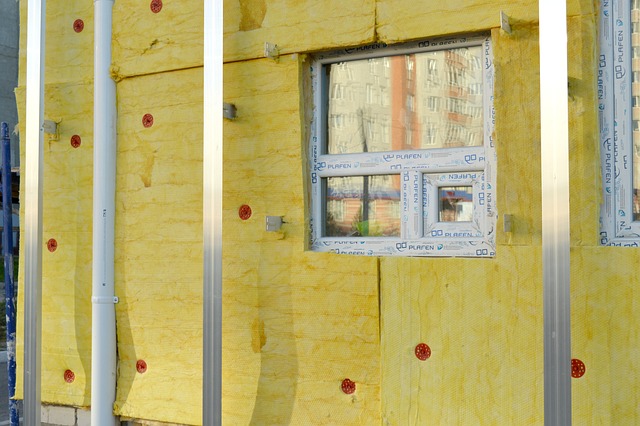

住宅におけるドアは、単なる間仕切りや出入口としての役割だけでなく、防犯性や断熱性、遮音性といった住環境全体の快適さに直結する重要な要素です。日常生活の中で何気なく使用しているドアですが、経年劣化や気候の変化により、少しずつ状態が変化していきます。適切なタイミングで点検や手入れを行うことで、突然の故障や大規模な修繕を避けることができ、結果的にコストや時間の節約にもつながります。

ドアの状態を日常で確認する

ドアの点検は、特別な道具や専門知識がなくても、日常の使用の中で行うことができます。まず、開閉時の動きがスムーズであるかを確認しましょう。引っかかりや重さを感じる場合は、蝶番の劣化や建物の微細な歪みが原因となっている可能性があります。また、ドアを閉めたときに隙間が生じていないか、光が漏れていないかも重要なチェックポイントです。隙間があると、冷暖房効率の低下や外部からの騒音、虫の侵入といった問題が生じやすくなります。さらに、ドアノブやラッチの動作も定期的に確認し、スムーズに施錠・解錠できるかを試してみてください。異音や引っかかりがある場合は、早めの対応が必要です。

素材に合わせた手入れ方法

ドアの素材は木製、金属製、樹脂製など多岐にわたり、それぞれに適した手入れ方法があります。木製ドアは湿気に弱く、膨張や収縮を繰り返すため、定期的なワックスがけや塗装の補修が必要です。特に玄関ドアなど屋外に面している場合は、紫外線や雨風の影響を受けやすいため、年に一度は状態を確認し、必要に応じて再塗装を検討しましょう。金属製ドアは錆の発生に注意が必要です。表面に傷がついた場合は、早めに補修用塗料で保護することで、錆の進行を防ぐことができます。樹脂製ドアは比較的手入れが簡単ですが、汚れが付着しやすいため、柔らかい布で定期的に拭き掃除を行うと良いでしょう。いずれの素材でも、洗剤を使用する際は素材に適したものを選び、強くこすりすぎないよう注意が必要です。

動きの変化に気付くポイント

ドアの動きに変化が現れた場合、それは何らかの異常のサインかもしれません。開閉時に以前よりも力が必要になったり、途中で止まるような感覚がある場合は、蝶番の緩みや建物の沈下が考えられます。また、ドアが勝手に開いたり閉まったりする場合は、建物の傾きや蝶番の調整不足が原因となっている可能性があります。こうした変化に早期に気付くためには、日々の開閉動作を意識的に観察することが大切です。異音がする場合は、蝶番部分への注油で改善することもありますが、音の種類や発生箇所によっては専門家による点検が必要になることもあります。特に玄関ドアや浴室ドアなど、使用頻度の高い箇所は変化が現れやすいため、注意深く観察しましょう。

枠や蝶番のずれの確認

ドア本体だけでなく、枠や蝶番の状態も住環境の維持には欠かせません。枠にひび割れや変形が生じている場合、ドア全体の機能に影響を及ぼすことがあります。目視で枠の状態を確認し、隙間や歪みがないかをチェックしましょう。蝶番については、ネジの緩みや錆の有無を定期的に確認することが重要です。ネジが緩んでいる場合は、ドライバーで締め直すだけで改善することもあります。ただし、蝶番自体が破損している場合や、取り付け部分の木材が劣化している場合は、交換や補強が必要になります。枠と蝶番の状態が良好であれば、ドア全体の寿命も延び、快適な使用が長期間続きます。

住環境を保つための基本知識

住環境全体の質を保つためには、ドアの点検だけでなく、周辺環境への配慮も必要です。例えば、湿度の高い場所では木製ドアが膨張しやすくなるため、除湿対策を行うことが効果的です。また、冬場の結露はドアや枠の劣化を早める原因となるため、換気や断熱対策を併せて行うと良いでしょう。さらに、地震や台風といった自然災害後には、建物全体に歪みが生じる可能性があるため、ドアの開閉状態を改めて確認することをお勧めします。日常的な点検と適切な手入れを習慣化することで、住まいの快適性と安全性を長期間にわたって維持することが可能になります。小さな変化を見逃さず、早めの対応を心がけることが、結果的に大きなトラブルを防ぐ鍵となります。

ドアは住まいの顔とも言える重要な部分であり、その状態は住環境全体に影響を与えます。日々の観察と適切な手入れを通じて、快適で安全な住空間を維持していきましょう。