日常に宿るデザインの学び

ノートの余白に描いた線が、思いがけず心を映し出すことがあります。それは単なる落書きではなく、形や色が持つ“意味”に気づくきっかけ。デザインの世界では、日常の中にある感覚を形に変える力が重視されます。光と影、文字と余白、配置とリズム——そのすべてが、視覚の言語として語りかけてきます。平面デザインを学ぶことは、ツールの使い方だけでなく「どう見せるか」「どう伝えるか」を理解する時間でもあります。日常の中に潜む美しさや構成の法則に気づくことで、世界を捉える目が少しずつ変わっていきます。

忙しく移動する通勤路、スーパーの棚、アプリのホーム画面。そこには情報を「読みやすく」「誤解なく」「心地よく」届ける試行錯誤が潜んでいます。デザインは感性だけでなく、根拠ある判断の積み重ねです。目に入るものを分析し、なぜ見やすいのか、どこが気になるのかを言語化していくと、日常がそのまま学びの実験場になります。ここでは、毎日触れる対象から、色や形、線、思考のプロセス、そして伝達の仕組みを捉え直す方法をまとめます。

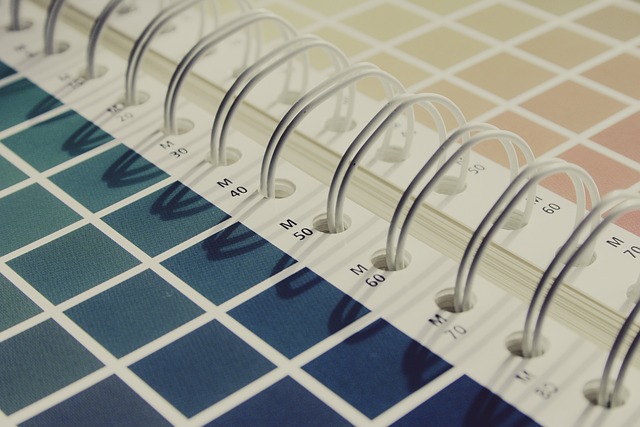

色と形のバランスが生む印象

看板やパッケージを眺めると、色の面積比や明度差、形の重さが第一印象を左右していると気づきます。高彩度のアクセントは注意を集め、背景の低彩度が情報を支えます。円は安心感、三角は注意喚起、四角は安定を想起しやすいなど、形にも語彙があります。色と形のバランスが生む印象を観察する際は、1) 主要色の比率、2) 形の大きさと位置、3) 余白の量をメモする癖をつけると、配色やレイアウトの判断軸がクリアになります。

線の流れに込められた意味

道路標示、路線図、UIの罫線。線は目線を導き、リズムや速度感、緊張と解放を生みます。太さは強弱、角度は方向性、連続性は信頼感に結びつきやすい要素です。たとえば曲線は親しみやすさや滑らかさ、鋭い折れ線は決断や注意を連想させます。線の流れに込められた意味を読み解くには、線の始点と終点、間隔の規則性、角の処理(直角・ラウンド)を比較し、なぜその線が必要かを考える習慣が役立ちます。

日常にあるデザインの気づき

買い物袋のロゴ配置、駅のピクトグラム、地域のサービスのチラシ、あなたの地域で配られる回覧資料。身近なものほど、制約や目的が明確で学びが濃くなります。まずは「何を伝えたいのか」「誰に伝えるのか」「いつどこで使われるのか」を想像し、実物を写真に残して小さなスクラップを作りましょう。日常にあるデザインの気づきは、再現と改善の反復で深まります。真似て作り、1点だけ変える。効果の違いを記録することで、経験が知識に変わります。

ツールを超えた創造の思考

アプリの習熟は重要ですが、道具は思考の結果を形にする手段にすぎません。ツールを超えた創造の思考を鍛えるには、短いブリーフ(目的・対象・制約)を自作し、紙と鉛筆で複数案を素早く描き出すのが近道です。SCAMPERや5W1Hで切り口を増やし、グリッドや余白で秩序を整える。制約を1つ加える(色数を2色に限定、文字サイズを3段階に固定など)と、判断がクリアになり、意図の通ったレイアウトに近づきます。最後に第三者の視点で「読めるか・伝わるか」を検証し、根拠を伴う修正を重ねましょう。

伝える力としてのデザイン

デザインは見た目の装飾ではなく、情報の優先順位づけと受け手の理解支援です。見出し・本文・注釈の階層、行間や字間、行長の設計は、読みやすさを大きく左右します。配色はコントラスト比を意識し、色弱の見え方を想定します。写真や図版にはキャプション、アイコンにはテキスト補助を添える。デバイスや環境の違い(屋外光、画面サイズ、印刷の紙質)も考慮に入れると、伝える力としてのデザインが安定します。メッセージは短く、動線は単純に。複雑さは段階的に開示するのが基本です。

結局のところ、日常は「教材の宝庫」です。色と形のバランスが生む印象を見抜き、線の流れに込められた意味を読み取り、日常にあるデザインの気づきを記録し、ツールを超えた創造の思考で試作と検証を重ねる。そうした小さな積み重ねが、伝える力としてのデザインを確かなものにし、明日の表現を一歩前へ進めてくれます。